寺宝

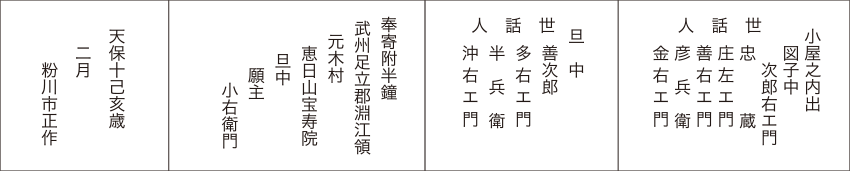

池の間には、天保10年(1839)2月、本木村小屋之内手(出)の檀家の人々によって寄進されたことを示す、以下のような銘文が刻まれています。

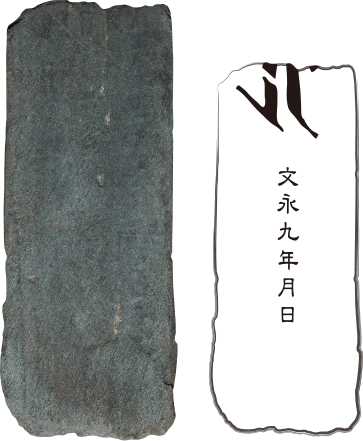

主尊の上半分が欠けているうえ表面の摩滅がひどく、中央部分に文永9年(1272)とやっと読み取ることができます。この板碑は、足立区内に現存する最古のもので、区指定有形文化財に登録されています。

造立は明徳5年(1394)、蓮座にのる阿弥陀一尊種子と、その下に花瓶が彫られています。頭部の山形と横二条線がそろい銘文も鮮明で、ほぼ完形をとどめる貴重なものです。

明治33年持木市右ヱ門氏によって寄贈されたもので、平成25年にはその曾孫にあたる持木明氏(筆頭総代)により修復が行われました。本来であれば屋外に設置するものですが、何世代にも渡って受け継がれてきた大切な品として本堂内に置かれています。

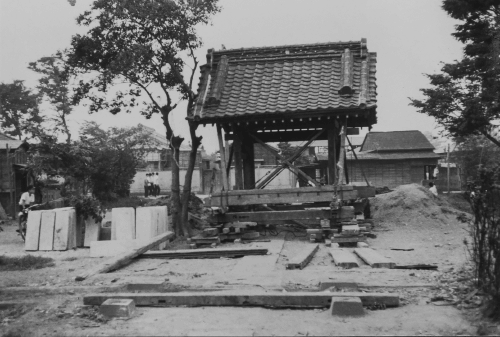

当時の様子を写した貴重な写真。19世泰雄僧正が行った昭和34年の大がかりな境内整備により現在の場所へ移されました。

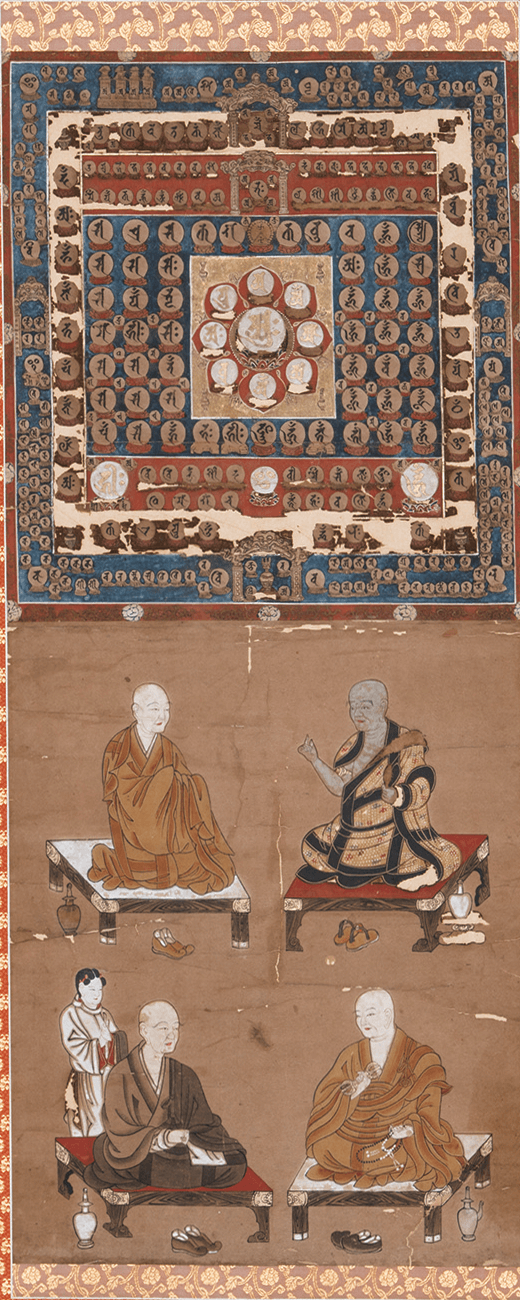

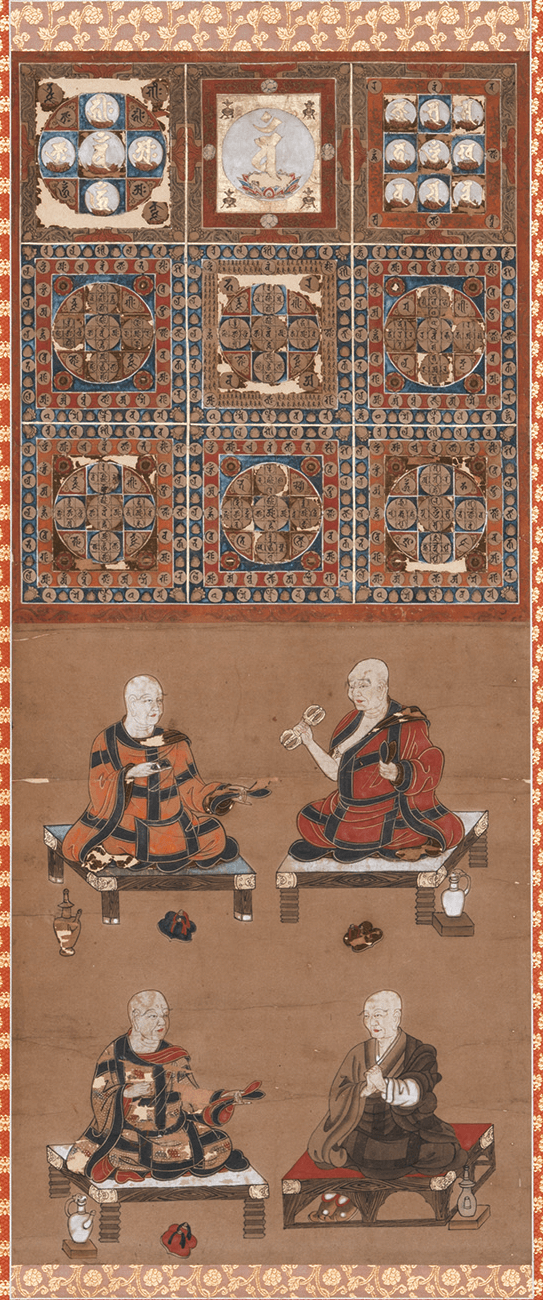

曼荼羅は真言宗の教えをもとに、宇宙に遍満する生きとし生けるものの「いのち」を仏身の姿として、大日如来を中心に描き出したもので、「金剛界曼荼羅」と「胎蔵曼荼羅」から成ります。

金剛界曼荼羅は、全体を等しく九の「会」に分け、一つひとつが如来の智慧の働き方を表し、同時に全体としても悟りの過程を描いています。図内右下の「降三世三昧耶会」から反時計回りに辿ると、次第に真理へと近づき、やがて完全な悟りを意味する中央の「成身会」に至ります。

胎蔵曼荼羅は、如来が衆生を救済する慈悲の世界を描いたもので、中心の大日如来から波紋を描くように、慈悲の心が外へと広がって伝わる様子を表しています。これを逆に辿ると、すべての仏さまは大日如来へと、収れんしていくものと見ることができます。

真言宗ではこの二つの曼荼羅を「両界曼荼羅」、「両部曼荼羅」と呼んでとても大切にしています。

当山に伝わる両界曼荼羅には、それぞれ4人ずつの真言八祖が描かれています。金剛界曼荼羅には第一祖から第四祖が、胎蔵曼荼羅には第五祖から第八祖が上段右から反時計回りの順に並んでいます。

インドで生まれた密教の正統は、その後中国の高僧に受け継がれ、さらには9世紀の初めに入唐した空海がこれを継承して日本に持ち帰りました。真言宗では、弘法大師(空海)までの八代に及ぶこれら正統の祖師を、「真言八祖」、「八祖大師」としてお祀りしています。

- 第一祖

- 龍猛菩薩(りゅうみょうぼさつ)

- 第二祖

- 龍智菩薩(りゅうちぼさつ)

- 第三祖

- 金剛智三蔵(こんごうちさんぞう)

- 第四祖

- 不空三蔵(ふくうさんぞう)

- 第五祖

- 善無畏三蔵(ざんむいさんぞう)

- 第六祖

- 一行阿闍梨(いちりょうあじゃり)

- 第七祖

- 恵果阿闍梨(けいかあじゃり)

- 第八祖

- 弘法大師(こうぼうたいし)